LETTERATURA: COME SI TRADUCE

Letteratura: Come si traduce?

Souad Khalil

Affrontare il tema della traduzione letteraria ci impone di iniziare con una domanda fondamentale: Che cos'è la letteratura?

Secondo il Dizionario Arabo Intermedio, la letteratura comprende tutte le forme di produzione intellettuale umana. Arkoun la definisce come l'insieme del sapere terreno su cui una persona istruita e colta può fare affidamento in ambito intellettuale, etico ed estetico — un insieme di scritti che formano e diffondono la comprensione. Skarbett, invece, afferma che la letteratura è ogni opera che non è un mezzo per raggiungere un fine, ma un fine in sé.

Ma cosa rappresenta davvero la letteratura?

La frase più comune è: “La letteratura è uno specchio.” Ma uno specchio di cosa? Alcuni dicono che riflette la società; altri, l'ambiente, il contesto o persino la mente dello scrittore. Le interpretazioni sono numerose, come anche le teorie. Ma è forse sbagliato affermare che la letteratura è un'espressione verbale della posizione dello scrittore nei confronti della vita, del mondo e della realtà circostante? Non è forse vero sostenere che la letteratura è una resa linguistica di un'esperienza umana profonda? Io credo di sì.

La letteratura è al contempo una posizione e una forma di espressione. Nasce dall'individuo che la crea, secondo la teoria della creazione letteraria, che considera l'opera come un essere generato dall'artista creativo dall'interno. La materia grezza è la lingua — modellata dall’anima e dall’essenza dello scrittore. La lingua diventa lo strumento della creazione letteraria: la musica, il pensiero, i colori e l’argilla dell’autore. L’interazione sottile tra la lingua e l’esperienza sensoriale dell’autore definisce il valore dell’opera.

Ma la soggettività è tutto? È universalmente accettata?

Molti sostengono che la letteratura rifletta la realtà sociale in cui vive lo scrittore. Sollevano interrogativi fondamentali sulla natura della società e sulla sua coesione, facendo spesso riferimento all’esistenza di due culture in ogni comunità: una cultura dominante (appartenente alla classe dirigente) e una cultura soggiogata (prodotta dalle classi oppresse). Alcune opere riflettono lo status quo e invitano alla riconciliazione con esso, mentre altre cercano di smantellare le strutture esistenti per cercare una società migliore.

Lo scrittore scrive per esprimere la propria relazione con la realtà — una realtà in cui percepisce uno squilibrio. Così, cerca di rappresentare la propria visione della società o del mondo che lo circonda in un'opera letteraria. Utilizza il sistema linguistico della comunità di appartenenza, modellandolo per servire un fine da lui stesso definito. In questo non cerca di mostrare abilità artistica o linguistica, né di ostentare il proprio sapere, ma di condividere un’esperienza con il pubblico.

Per riuscirci, lo scrittore usa la propria lingua madre — la lingua in cui sente, pensa e scrive. Attraverso di essa, esprime ciò che vede, percepisce e sente, tessendo fili di percezione in un tessuto di significato spesso invisibile o inaccessibile agli altri. In quest’atto creativo, lo scrittore è unico. Genera immagini nate dall’immaginazione e dalla riflessione, immagini che portano il suo nome e la sua impronta.

Questa creatività eleva lo scrittore a un ruolo di rilievo nella sua società — egli ne diventa la coscienza e il portavoce. Tuttavia, questa produzione creativa resta confinata alla lingua in cui è stata scritta, imprigionata entro una comunità linguistica specifica. A meno che un traduttore non intervenga per trasferire questa creazione in un’altra lingua, essa rimane geograficamente e culturalmente limitata. Solo allora lo scrittore e la sua opera possono attraversare i confini e raggiungere una dimensione globale, trasformandosi da voce nazionale a voce universale.

Ma può un traduttore da solo creare uno scrittore globale o una letteratura di statura universale?

A nostro avviso, nessun traduttore individuale può trasformare uno scrittore nazionale — che scrive nella propria lingua madre — in una figura letteraria globale. Né può un traduttore da solo trasformare una letteratura nazionale in letteratura mondiale. Perché ciò accada, devono convergere tre fattori essenziali:

Un ambiente politico favorevole (sia locale che internazionale) che consenta l’emergere e la diffusione dell’opera.

L’approvazione da parte delle grandi case editrici e società di distribuzione internazionali.

Una traduzione all’altezza della profondità artistica e creativa dell’originale.

1. Un ambiente politico favorevole

Il contesto politico in cui vive lo scrittore può reprimere o facilitare la pubblicazione e la diffusione delle opere. Storicamente, le autorità hanno bloccato molte opere ritenute non compatibili con le norme sociali o indesiderabili politicamente, accusandole di violare tabù, minare i valori condivisi o importare idee ostili e straniere.

Lo scrittore russo Boris Pasternak ha dovuto attendere molti anni prima che il suo celebre romanzo Il Dottor Živago potesse essere pubblicato e riconosciuto a livello mondiale. All’epoca era vietato in URSS, e a Pasternak fu proibito pubblicare qualsiasi altra cosa. Le condizioni politiche internazionali inizialmente non erano favorevoli, poiché l’Occidente era alleato con l’URSS e riluttante a sostenere opere che potessero compromettere quell’alleanza. In URSS, la letteratura svolgeva un ruolo centrale nella formazione dell’opinione pubblica.

Quindi, le dinamiche politiche — locali e internazionali — influenzano direttamente il destino delle opere letterarie, indipendentemente dal loro valore intrinseco.

2. Approvazione da parte delle grandi case editrici e distributori

L’industria editoriale internazionale ha il potere di lanciare o ignorare carriere letterarie. Le grandi case editrici dominano il mercato e possono elevare un autore mediocre a fama globale o sopprimere un autore brillante se i contenuti non si allineano agli interessi aziendali o istituzionali. Agiscono da guardiani del contenuto, filtrandolo secondo criteri commerciali o ideologici, non necessariamente letterari.

Questi due fattori — politica e industria editoriale — sono ostacoli iniziali per ogni opera letteraria. La fama letteraria internazionale non è frutto di uno sforzo individuale; richiede la convergenza di interessi multipli e il sostegno istituzionale.

3 Una traduzione degna dell’opera originale

La traduzione letteraria non è un trasferimento meccanico di parole. Non è un compito automatico, né può essere affidato a un programma digitale. È un atto creativo che implica immersione nella mentalità, nei valori, nelle abitudini e nelle sfumature culturali della società d’origine — e la capacità di trasporli in un’altra lingua.

Il livello creativo della traduzione deve eguagliare quello dell’originale. Solo così l’opera tradotta potrà avere lo stesso impatto.

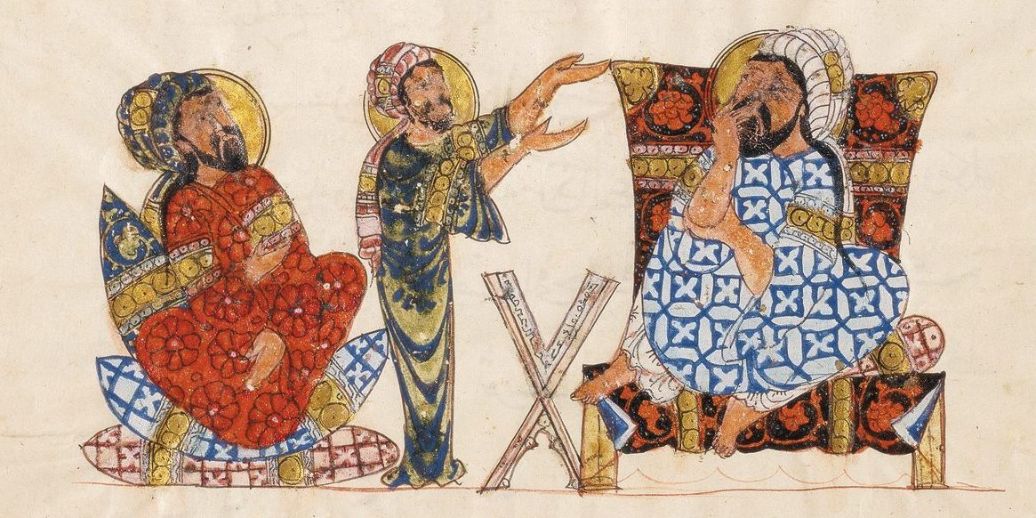

Durante l’età d’oro della traduzione araba, Al-Jahiz sviluppò una teoria ancora valida oggi:

L’eloquenza del traduttore nella lingua di destinazione deve essere pari alla sua conoscenza dell’argomento.

Il traduttore deve essere profondo conoscitore di entrambe le lingue.

Deve comprendere le strutture linguistiche e culturali di entrambe le società.

Deve essere capace di impreziosire il testo.

Tradurre poesia è particolarmente difficile.

I testi religiosi sono tra i più complessi da tradurre.

Se i punti 1 e 2 sono soddisfatti, il punto 3 implica una sensibilità elevata verso le strutture linguistiche utilizzate dall’autore — strutture che riflettono la sua padronanza linguistica e la sua impronta creativa.

Nel punto 5, Al-Jahiz sottolinea la difficoltà della traduzione poetica — osservazione che si può estendere a tutta la letteratura, data la connessione tra poesia e prosa.

Questo ci porta a una domanda cruciale:

Chi traduce la letteratura? Esistono davvero tali traduttori?

Risposta onesta: Non sempre.

La traduzione non è solo trasferimento linguistico — è traduzione culturale.

Chi può quindi tradurre la letteratura? Prendiamo l’esempio del Nobel portoghese José Saramago, il cui successo globale fu costruito da 45 traduttori. Egli suddivideva i traduttori in tre categorie:

Quelli che non consultano mai l’autore.

Quelli che vorrebbero farlo ma sono frenati da tempo o compensi bassi.

Quelli che dialogano attivamente con l’autore per chiarire ogni dettaglio.

L’assenza di traduttori creativi ha portato a un calo nella qualità delle traduzioni — e, in certi casi, alla perdita dell’anima stessa dell’opera originale.

Qual è la soluzione?

L’autrice cita esempi da traduzioni tedesche e persiane, da cui possiamo trarre le seguenti ipotesi:

Il riconoscimento globale spesso avviene grazie all’influenza delle case editrici e dei loro interessi.

Le case editrici selezionano opere nazionali da tradurre per ragioni politiche o sociali, non sempre per eccellenza letteraria.

Compensi bassi portano a bassa qualità, poiché i traduttori non possono dedicare tempo e cura sufficienti.

Un buon traduttore letterario ha caratteristiche essenziali:

È bilingue.

Dialoga costantemente con l’autore.

Ha un legame personale con l’autore e il suo ambiente.